悪夢・鬱状態の脳内インフラストラクチャ―とその治療

左サイドのメニューから各パートごとにお読み頂けます。

また本文中に記載されたFig ○につきましてはMenu各項目の右端のFig○クリック頂くと各Fig が表示されます。

基本的に従来の疾病分類ではなく、 “①時間経過に伴う鬱状態の形成過程を立体的に示す事 “ が目的であり、治療を目的にしていません。

しかしそれに続いて鬱状態を伴う各疾患の治療のベースとなることがあるかもしれません。

心のクリニック新横浜を訪れた鬱状態の方で、強い恐怖感と強い悪夢を認め、全体として鬱状態に対する一般的なSSRI類などの抗うつ薬や抗不安薬の治療に、主観的に表現すれば70%程度は反応しつつも、この恐怖感と悪夢の2症状は改善せず、しかしその後、ブレクスピプラゾール(仮称:抗恐怖薬)にはよく反応し、その後2年ほど経って、服薬なしで復職を果たした方です。

夢は一般に広く心理学の分野で扱われますがこの患者さんのケースをきっかけに、最近の薬物(上記ブレクスピプラゾール)による治療の進歩により大脳生理学を意識した理論の構築(概要)が可能となるのではないかと考える様になりました。➁隠蔽された(後述)恐怖感は心理学で扱う無意識と一致しません。脳内にその人間の恐怖感に関する情報が顕在化されずに存在すると言う意味です。話を始めるにあたって、悪夢を定義します。悪夢とは単に悪い夢、嫌な夢ではなく、恐怖感に支配された夢を指します。以下 “恐怖の悪夢” と表記し、その他の嫌悪すべき夢を“嫌悪夢”と表記します。両者では薬剤に対する反応性が異なります。

この定義により後述の薬物に対するに対する反応と合わせて、より単純な悪夢についてのモデルを構築できました。

また使用した主な向精神薬は以下の通りです。

(ほとんど眠前一括投与)

| ※非定形抗精神病薬 | ブレクスピプラゾール | 0.1㎎~1㎎ を使用 多くは0.5㎎~0.75㎎ まれに2㎎を使用 |

| ※セロトニン作動薬 (抗うつ薬) |

ボルチオキセチン セルトラリン パロキセチン |

2.5~20㎎前後 25~50㎎前後 |

| ※精神病薬 | クエチアピン | 6.25㎎~100㎎ 1種のみ 多くは12.5㎎~25㎎ |

| ※睡眠導入剤 | ブロチゾラム | 0.125㎎~0.25㎎ その他 |

恐怖の悪夢の複数の薬物に対するふるまいは複雑であり単純なON-OFFのシステムでは説明できません。

精神機能のような複雑で曖昧なシステムを理解するには、細部をいろいろと理解したうえで最後にその情報を統合するという方法を選ぶには、例外が多すぎて統一的な理解に到達できないという事情があります。

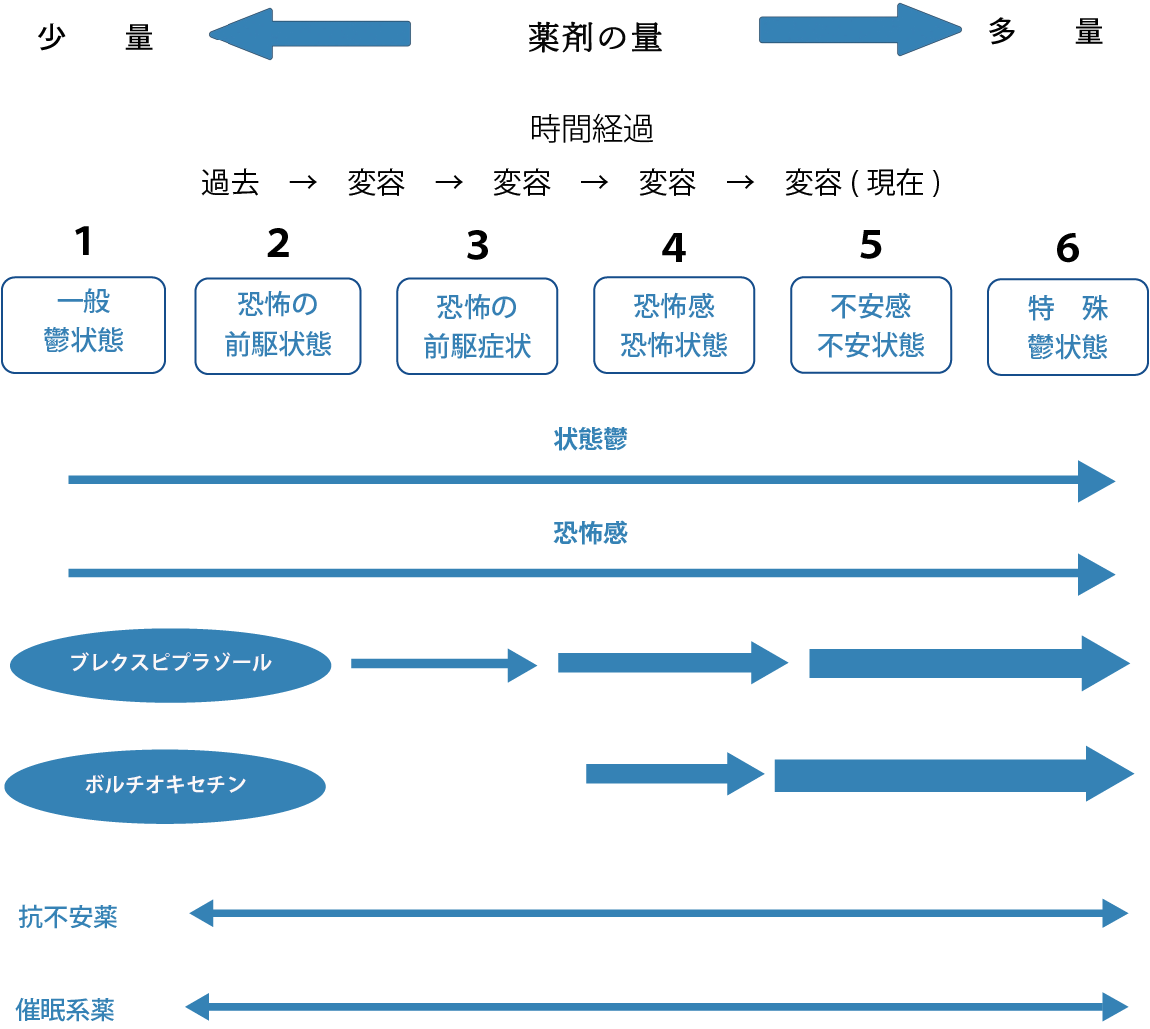

ここでは一般鬱状態がすでに恐怖の前駆状態(後述)から始まり恐怖感、不安感を経て鬱状態が完成するまでのプロセスを説明します。

恐怖感の理解のため、恐怖の悪夢についても考えます。そのためには鬱状態の構造を意識しながら解析を進めなくてはなりません。

今回も問題になりましたが脳は曖昧とさえ言える複雑な揺らぎを備えており(後述)各機能の概念を厳密に区別・定義するとこの曖昧さを説明することが出来なくなります。

おそらく脳を理解するに当って最も困難なものは⑳神経回路網です。この複雑な、設計図のない脳を理解するには、まずは根幹部分だけを習得し、細部についての理解はその後に行うのが良いと思います。

今回この文章を書くに当って脳の機能と解剖の関係については取り上げず、機能に焦点を当て、言葉により概念的かつ理論的に取り扱う事を心がけました。

今回は他の資料や文献からの情報を整理したものではなく、20000回を超える私の臨床経験(2023年11月~2025年06月)に基づいた新鮮な生の情報をもとに構成した理論を主に記載します。

推定の情報に見えるかもしれません。また希望的観測に見えるかもしれません。しかし私が1人1人目と耳で確認したものです。以下ここでは、これまでの臨床経験から「こう考えざるを得ない」と思うことを記載します。

鬱状態について、「その鬱状態の始まりから現時点までの鬱状態の変遷の統一的な理解」を目的としました。

充分な注意を払いましたが、決定的な証拠や根拠に基づくものではありません。

ここで記載されている事は、実際にすべての治療者一人一人に臨床的に確認して頂くことが必須です。それ以外のすべはありません。

恐怖感・さらにずっと以前(多くは幼児期以前)から始まる③一般鬱状態の構造を説明することが最大の目的ですがそのプロセスにおいて恐怖感・不安感・悪夢がどのような役割を果たすのかを明らかにしたいと思います。

- 恐怖感の疑似モデルを理論的・概念的に構築する。

- 不安感の疑似モデルを理論的・概念的に構築する。

- 恐怖感・不安感の相互の関係や区別の方法をしめし、③一般鬱状態・⑤恐怖の悪夢の治療にあたっての位置づけを明らかにする。

- 夢・特に恐怖の悪夢の性質を明らかにし有効な薬物による治療法を2通り示す。

また⑤恐怖の悪夢と恐怖と③一般鬱状態の関係を明らかにする。 - 恐怖の悪夢・③一般鬱状態の薬物治療の薬物の役割りを明らかにする。

それにより③一般鬱状態の構造的薬物治療を提唱する。 - 脳内での恐怖の悪夢のON―OFFの制御機構についてのモデルを提示する。

- ③一般鬱状態・恐怖感・恐怖の悪夢の薬物治療の結果からこの3者の構造的な関係を明らかにし薬物治療の原則を提示する。

それにより③一般鬱状態を示す各病態のさらなる治療のベースを構築する。

その総ての患者さん1473名について、期間8週間以上の面接を行い、成育歴・ 恐怖感 不安感 明確な鬱状態 の有無、 身体症状の有無とその種類等の情報を収集しました。

初期の情報の収集については均一の情報とするために、末尾記載の問診票によりすべての患者さんに行っています。

悪夢の治療は鬱状態の治療を妨害しないと考えています。

③一般鬱状態は幼児期からを含め、広く、少しでも鬱状態を持つすべての患者さんを指します。

心のクリニック新横浜は都市部住宅街にある心療内科のクリニックです。

概ね16歳~70歳の学生や会社勤務・主婦の方が多く、病像に地域的な偏りが有るかもしれません。

全例でブレクスピプラゾールのみ(仮称:⑥抗恐怖薬以外の併用あり)として投与し、ほぼその総てのケースで悪夢(恐怖夢)の消失(一部重症例を除く)を認めたものです。

多くは直ちに(0∼4日)消失しました。恐怖の悪夢の有夢率は28%を上回るものでした。(正常人での恐怖の悪夢の有夢率は不明です)恐怖の悪夢を持つ患者さんは恐怖の悪夢の治療可能性を認識していないようです。そのため医師側から積極的に恐怖の悪夢の存在を聞き出さないと恐怖の悪夢を見落とすことになります(後述)。

実際に恐怖の悪夢が消失すると患者さん自身がその時初めて自ら苦痛の存在と軽減を意識し目覚めが良くなります。

ブレクスピプラゾールを、当院を初めて受診した、③一般鬱状態があって、さらに悪夢の既往や人格の構成要素に恐怖感等が認められた患者に投与しました。

その後1週間または2週間の間隔で計8週間以上経過を観察し恐怖感 不安感 鬱状態 恐怖感 悪夢の消長(有無 程度)を確認しました。

各症状について、その効果を確認しました。そのうえで有効であるものを確認し集計し、各薬剤に対する各症状の反応の様態を確認し、さらに悪夢の出現の基礎となる構造、③一般鬱状態に対する薬物治療(セロトニン作動薬以外のものを

含めて)の効果を検討しました。

(⑨限局性恐怖・広場恐怖・社交不安障害はここでは対象外です)

細部を無視して大まかに表現すれば恐怖感とは、「人間を含むすべての動物の現在の精神または精神を含む肉体の存在・安全を脅かす出来事によってもたらされる過去から現在に至るまでに集積されたネガティブな精神状態並びにその記憶全体といえます。(実現が確実視される未来の事実を含みます)」

人の場合は多くは人間の行為に起因するものです。別の表現ですと、恐怖感とは脳内固有のある限定的な範囲に局在すると想定される、一定の⑳神経回路網の機能の一部として構成され、人間や動物の精神や肉体の存在・安全に脅威を与える現在および過去の情報であるといえます。

日常の生活や診療で普通に使われる”心配“ ”こわい“ “恐怖” “恐怖感” ”緊張感“ などはそれぞれ量的に異なっていても、質的には(脳内過程は)近似する、またはほぼ同一の性質を中核に持っているといえます。

“心配”や“緊張感”はあまりに日常的過ぎて“ 恐怖感 ”との質的同一性を瞬間的には認識出来ません。通常の日常生活でなら無視できるものでさえあります。

“ 心配や緊張感のあるもの “ は恐怖への通過点となりうると考えるのが適切です。

恐怖感は日常生活のなかで、日々の人間の活動の中に常に(後述)存在しています。

この 「誰にでも日々存在する恐怖感や緊張感」 を⑨限局性恐怖症、広場恐怖症、社交恐怖症などの比較的日常生活の中に溶け込んでいない恐怖症 「仮称:⑨特殊恐怖症 」から分離して 「 仮称:⑧一般恐怖症 」と呼びます。

その中でも時間や状況により恐怖感に質や量の微変動(ばらつき)があることを考慮してここでは「⑩恐怖の前駆状態~恐怖の前駆症状 」と呼ぶと意味が分かりやすいと考えます。

これらは、通常は常に人間関係の中で存在し、人間関係の調整(円滑化等)に役立っていますが、個人にとって心的・身体的状況が悪化すると弱い部分が肥大化し、さらに時を経て不安・抑鬱へと変容・増幅(後述)されます。

いくつかの固有の呼称を持った日常的な恐怖はあります。

ここでは細部ではなく根幹を問題とします。

「恐怖感」という言葉でコミュニケーションの多くが可能です。

以下に「⑧一般恐怖症」(⑩恐怖の前駆状態~恐怖の前駆症状)のうちの一部ですが恐怖感の側面を、ばらつきをもった⑦人格の構成要素(複数)として記載します。これらの⑦人格の各構成要素は実際には無数にあります。

又ここでは単方向性に書き出していますがそのほとんどの要素には” 恐怖感 “ではない,その反対の要素も存在します。

ここでは各要素の重複も許しています。

順不同。人格そのものではなく人格に影響を与えるものを一部含みます。

恐怖感

恐怖感は比較的鮮明にあまり変わることなく恐怖感のままで存在することが多いと思います。

恐怖感は緊張感に移行する事、転ずる事、または緊張感を誘起するなどがあります。

寒冷刺激(温度の変化)空腹刺激 暗闇(夜)人口過密などに伴う事があります。

恐怖感、緊張感の周辺の感情やその状態によりもたらされる過緊張状態で身体症状が出現することが多く恐怖感が改善するとそれに伴って改善する事が多く見られますが直接の因果関係のメカニズムの詳細な解明は不可能です。

恐怖感や結果としての過緊張による各種身体症状の例を示します。

(緊張等以外の他の原因でも出現するものもあります。)

- 過去に形成されて、それ以後の個体の存続にとって脅威となった、現在までの記憶

- 現在の個体の存在・存続にとって脅威となっている現在の事象

- 将来の個体の存在・存続・安定にとって脅威となることが確定している過去・現在・未来の事実

- 将来の個体の存在・存続・安定に脅威となると確信するに値する過去・現在・未来・の状況

これら3)4)は実現が近づいた時点で変容・増幅し不安感へと展開します。

ヒトはどんなことで恐怖感を獲得するのか。 どんなことで恐怖に陥るのか。大きな1つの出来事でも獲得するし、些細な出来事の繰り返しや持続でも起こるようです。

臨床経験によりわかる主たる恐怖感獲得の原因(獲得の理由)は以下の通りです。

- 2~3歳からの家族からの間接の攻撃。長期間の両親の不仲(特に親の口論に暴露)

(見ているだけ・聞いているだけでも恐怖の体験となります。) - 家族等からの直接の虐待・支配・暴力・飲酒 ・父親の怒声 それらを見ている事

- 幼小中高時代に経験したいじめ。 相手の人数 顔 名前を明確に覚えている事

虐め:悪口 無視 物隠し等 頻回な転校 教師の無援 教師らの怒り 強い指導 - 宗教家族の子供(強制・支配・虐待)

- 職場での人格に対する攻撃や雇用に対する直接的・間接的・婉曲的脅威

パワハラは(大声なしでも)その強弱によらず攻撃の要素を伴う物すべてを指します。

攻撃は常に結果として恐怖感をもたらし、その積分値が恐怖感の程度(パワハラの重大さ)です。 - 事故・災害・事件(特に地震・津波)

- その他軽微でも長期にわたる人間関係での軋轢

- 悪性腫瘍の宣告(誤・疑・正いずれの場合にも)

- 感覚を超えて恐怖として体験化した強い不安

- その他 恨み・敵意・攻撃性・嫌悪感等を相手に生ぜしめる言動

- 古い親しい友人の突然の死

- 1:~11:のすべての記憶も恐怖感になりえます。

※ 幼児期に両親の不仲(強い口論・喧嘩)により獲得した恐怖感は30年以上たっても幼児期の記憶がその部分だけ鮮明に残っている事も多くあります。

⑫人格の損傷と呼んでいます。

何年か後(10~30年)両親の仲が改善して充分に穏やかな家庭になっても、幼少時期に強制的・受動的に獲得した記憶としての恐怖感は消えることなくそのまま隠蔽・保存されています。

恐怖感そのものと、幼小児期の記憶の内容(ストーリー)とが別々に記録または記憶となって脳内に残り、その恐怖感は 全く別の(ストーリー)と結びついて(別の恐怖の悪夢)として蘇ります。

様々な内容(ストーリー)が1つの恐怖感を共有し、様々な悪夢を見ます。

恐怖感をいったん獲得するといろいろな事で恐怖感を感じやすくなります。

⑪恐怖の連鎖を形成しやすくなります。

※恐怖の内容(ストーリー)や成因は分類できますが、恐怖感自体は細分化できません。

恐怖感はPTSDや人格障害と共通した部分があります。しかし大まかに言って、両者と比べて恐怖の事象(⑤恐怖の悪夢)は比較的均質なグループであり私は前2者とは区別して便宜的に⑫人格の損傷と呼んでいます。

そのことを患者さんにも説明しています。「恐怖感は病気ではなく記憶である」と考えることが出来ます。

一般に人間から記憶力がなくなると困ります。

「記憶は消えないから」と安心していられるのですが、同様に恐怖感も消えることはありません。

隠蔽されて何年も不顕在化されることはあっても記憶としては消えません。

「恐怖を感じる」は「自分の防衛のためのセンサー」であるとの主張はもっともですが「記憶された恐怖感」はセンサーではなく「恐怖の結果でもあります」。

人口過密の状況ではセンサーはあってもたやすく突破される事が多いでしょう。結果として恐怖感となります。

ただ記憶であるので過酷な身体的(副次的に精神的)諸条件がなければ記憶が表面化しないのは患者さんにとっては救いです。

今は恐怖感を原則的に理解すれば十分です。

(対象は現在<未来 対象は言語化されておらず曖昧で拡散傾向 恐怖感に続いて発生する。)

恐怖感が先行し、条件次第で不安感へと展開します。

過去の過ぎた事や終わった事や現在の事に対して(記憶以外)不安に思うことはありません。

過去や現在の事に起因する未来の悪い事を思い不安になります。

特殊な場合として不安感だけが単独で突然出現したように見える場合はあり得ます。しかし不安になるには必ず先行する理由(事実)があります。

この先行する恐怖感は顕在化されない事もあります。(後述)

特に恐怖感のうち日常の不安(感)に先行する部分は必ずしも意識されません。そのような恐怖感は 「恐怖の前駆症状です」です。

恐怖(感)は、それが感じられていない日中でも(情報として)脳内に存在していて(隠蔽されていて)不安感の発現に影響を与ると考えざるを得ません。

「恐怖感はある条件下で変容して、増幅され、不安感へと展開されます」コロナウイルスの流行は記憶に新しいところです。

「コロナウイルスの感染に対する不安により多くの国民がマスクを購入しマスクの品不足が起きた」と報道されたように感じましたが、正確には 脳内情報処理の順番として、コロナウイルスの上陸を知る→(ヒトの死の可能性のという一般的事実への)恐怖→(将来の自分自身の個人的な感染や命への影響)に不安を感じる→マスクを争って買うという順に脳内で処理されるはずです。

(2025年に)100名の方に初めてのコロナウイルス上陸時には不安と恐怖のどちらが先であったかどうかを聞いたところ68%が恐怖と答えました。

不安には必ず原因(コロナ上陸)があります。著名なコメディアンのコロナによる死亡報道に対する感じ方について患者さんに尋ねると死の直後は不安ではなく恐怖を感じたと答えた方が大半でした。

結果として、内容によりますが、情報の始まりには恐怖感 それが身に迫った時には不安感で反応しやすいという事です。

恐怖感は不安感に比べて表面化しにくいことが多いと思います。

⑤恐怖の悪夢については、 “恐怖感” と “恐怖の内容(ストーリー)”の両方が同時に存在している時に恐怖の悪夢を見ていると感じますが、例えばその患者さんが睡眠中以外(覚醒時)に医師(私)と恐怖について話している時には恐怖感がないことが普通であることから、脳内では、“恐怖感”と“恐怖の内容”は区別されている(別々に独立に存在する・独立した異なった時間に活性化する)ことがわかります。

過去の事や現在の事、さらに未来の事でも現在確信・確定している事に恐怖感を感じていても不安感の対象は常にその未来にあります。

不安感は現在までの恐怖(感)およびそれに起因して未来に起こる・起こり得る悪い事を強く予見して出現します。過去の事象自体は終っていても、記憶や記録から将来は不安感に発展するかもしれません。

又未来の事であっても、そのことが現在の心的事実である場合には将来の不安感の内容になることもあります。

純粋な抗不安効果のある薬物があるなら、それは不安感に届いても恐怖感には届かないはずです。

反対に恐怖感を完全にブロック出来たらそれに続いて不安感は(不十分ながら)減衰するはずです。

不安を止めることによって恐怖感を無理に消しているように見えることは経験的にあります。

飛行機での恐怖感・緊張感を止めるときなどに服薬する抗不安薬は眠気等の副作用なども多く、抗不安効果で恐怖感を常に選択的に消しているとは考えにくいと思います。

例えば別の部位(症状)に作用して眠ってしまうことで恐怖感を回避する(後述)なども考えられます。

もちろん純粋な不安感の場合には効果があるでしょう。

- 1)理由のない不安感(原因不明)

-

・元来、不安感は感情そのものであり、それ自体に理由は含まれない。

・先行する恐怖感が不安感を感じる本人に意識されていないときに漠然とした“ 理由がない不安感 “ と呼ばれる。1)は実際は意識されない恐怖感+不安感の事です。

- 2)理由のある不安感 (原因明確)

-

・不安感そのものには理由はないが、それに先行する恐怖感等と不安感等とを合わせ

” 理由のある不安感 “ と表現している。

恐怖感も不安感同様、感情そのものでありそれ自体に理由は含まれないが、自分の脳の外部で起きた事象を恐怖と意識できた時、その恐怖が不安の原因として、理由のある不安感と表現される。したがって2)は実際は意識された恐怖感+不安感の事です。

- Ⅰ 恐怖感のまとめ

-

- 環境からの刺激(脅威等)に反応して瞬間的に、または時間をかけて形成され出現する。

- 強いものは脳に深く記録され記憶として残る。何十年も消えず脳内に残ることがある。

- 恐怖の内容自体は通常の記憶と同様に記録される。条件が揃った時に恐怖感とともに作動する。

- 過去のもの(記憶)・現在を含む現在までの感情として存在する。 現在の感情もいずれは過去のものとして記録される。

- 未来とは直接かかわりを持たない。 現時点で確信に値する予想が未来にある時に、不安感等を介して未来とかかわる。

- 過去の強い不安の体験そのものが恐怖感として記憶されることがある。

- Ⅱ 不安感のまとめ

-

- 環境刺激や心配~恐怖感などの情報が脳内で処理され、その処理された情報から予測されて生じる未来の嫌な事・不吉な情報を基に、不安感が形成される。

- 現在~将来に生じる反応であり消失しやすい。深く、長く脳内に残るものは限定的

- Ⅲ 恐怖感 不安感の比較

- 1特殊恐怖(仮称)

(対象から除外) -

-

限局性恐怖症

(高所恐怖・雷鳴恐怖・暗所恐怖・閉所恐怖・先端恐怖…) - 広場恐怖症

- 社交恐怖症

-

限局性恐怖症

- 低エネルギー

- 楽しくない 気力低下 億劫 制止 抑制 集中力低下

- 高エネルギー・内向き

- 自責 悲哀感 涙もろい 罪悪感 悲観的思考

- 高エネルギー・外向き

- イライラ・カッとする(攻撃性)・ムッとする・焦燥感

- 混合型/遷移型/分類不能

- 不安感 不眠

- 仮称③一般鬱状態 :少しでも鬱状態の要素があるものの総称

- 仮称④特殊鬱状態:通常の臨床レベルで顕在化した鬱状態

- 1)0~1:充分な休養

- 2)0~3:充分な休養+十分な睡眠(催眠剤の投与)

- 3)0~4:十分な休養+十分な睡眠(催眠剤の投与)+ブレクスピプラゾールの投与

- 4)0~5:十分な休養+十分な睡眠(ブレクスピプラゾールを増量)orボルチキセチン追加

- 5)0~5:十分な休養+十分な睡眠(適量のブレクスピプラゾール)orボルチオキセチン調整↑

- 6)経過に応じて抗不安薬・身体症状治療薬のほかに、緊張等による身体症状にはブレクスピプラゾールや徐脈化による恐怖感の減衰を期待してβ-Blockerを使用する

- A :うつ状態において特徴的な強い不安状態の治療(仮称:抗恐怖薬=ブレクスピプラゾール)

-

-

鬱状態において恐怖感が先行する(発作的)パニック障害

長期間のブレクスピプラゾール 2㎎+Full Dose のSSRI類の抗鬱薬 + 抗不安薬 -

鬱状態において強い恐怖感が先行する過食症の発作

長期間のブレクスピプラゾール 2㎎+Full Dose のSSRI類の抗鬱薬 + 抗不安薬

-

鬱状態において恐怖感が先行する(発作的)パニック障害

- B :ブレクスピプラゾ―ルの特異な副作用について

-

鬱状態の患者でブレクスビプラゾールを比較的少量(0.1㎎~0.5㎎)使用した場合に以下の3つの副作用が同時に出現する事があります。

- 早朝覚醒 午前5前後

- 極軽度の躁状態(睡眠時間の減少にも拘わらず比較的元気で日常生活に適応可)

- それによる買い物の増加(本人は指摘されると初めて気づく程度)

- 1~3にも拘わらず安定していてかつ睡眠が維持できるのであれば放置する。

- C: 鬱状態の患者でブレクスビプラゾールを0.5㎎ 使用した時に出現する副作用

-

軽度の頭痛と軽度の思考抑制(不快)

- ブレクスビプラゾールは中止しないで、併用薬を減量する。

この副作用が出現するDoseは個人差が大きく時に0.1㎎程度まで減量を要する事があります。

これらの副作用および対応は治療者によってのみ確認できます。

- ブレクスビプラゾールは中止しないで、併用薬を減量する。

- D:鬱状態改善時の薬物減量の方法について

-

鬱状態の進展(治療)は

- 1)早ければ幼少期の人格の損傷から始まり、進行します

恐怖の前駆状態(不顕在状態)ブレクスピプラゾール - 2)恐怖感 ブレクスピプラゾール

- 3)不安感 SSRI類の抗うつ薬(ボルチオキセチン・セルトラリン・エスシタロプラム・パロキセチン等)

- 4)抑鬱状態 SNRI等抗うつ薬(デュロキセチン・ベンラファキシン)

- 5)その他の精神症状に対する投薬

- 6)その間に眠剤等 や 身体症状等

徐々に鬱状態の源流に近いところまで遡る方法でうまく行くようです。

1)については薬物療法以外を考えます。 - 1)早ければ幼少期の人格の損傷から始まり、進行します

- A 夢全体の分類

-

- 楽しい夢

- 日常夢(仕事を含む日常生活の夢 淡々と流れる夢 その他 平凡な夢)

- 恐怖の悪夢:恐怖感を伴う夢・自分が被害者で加害者は不明の事が多い。

“ 悪夢全体 ”と“ 恐怖の悪夢 ”とを切り離すと整理と理解が進みます。 - 嫌悪夢(よくない夢・悪い夢・苦しい夢)(恐怖感を伴わない事)

- その他の夢

- B 恐怖の悪夢の4大基本型と亜型

-

- 知らない人に殺されそうだ :殺されそうになる

(恋人・母親に刺される) - 知らない人に高所から落とされる・落ちそうだ

(高層ビル・階段・崖) - 知らない人に追われる夢

(ナイフをもった人に追われる)。 - 知らない人が鍵を開けて室内に侵入てくる。

(ベランダから人が侵入してくる)

1:~4:それぞれに亜型 この4つの典型的な恐怖の悪夢がしばしば現れます。

さらに4つともすべて揃う患者さんも少なからずいます。

日を違えて4つの夢を変わるがわる見る事もあります。 - 知らない人に殺されそうだ :殺されそうになる

- C 恐怖の悪夢の検出法 (問診・診察)

-

悪夢検出のための問診の内容(効率的な質問の手順)

【質問内容】

-

夜眠りに落ちた時刻から朝最後に目覚める時刻までの間の時間の合計 /////時間 -

中途覚醒の回数を教えて下さい (1 2 3 4 5 6 7) -

浅眠の有無

(午後の眠気)有 中 無 -

1晩の夢の本数 ( 0 1 2 3 ) -

夢の恐怖感の有無 有 中 無 -

夢の内容についての質問 1:楽しい夢はありますか ?

2:日常的な夢はありますか ?

3:怖い夢はありますか。?

4:夢の内容を簡単に教えて下さい

-

まず患者さんの意識の前提として不安感があります。

それがいろいろな複数の限定されない事象(恐怖感)と結びついたり、途切れたり を繰り返します。強くなったり 弱くなったりすることもあります。

つまり不安感という中核にある感覚は特定の事象(恐怖)と結合しているように見えても強くは結合しておらず、したがってその特定の事象(恐怖)の解決を試みたとしても中核の不安感そのものを軽減させるという効果は得られにくい事になります。

結合が切れたりつながったりするので中核の不安感の側から見れば相手(解決すべき事象)がすり替わってしまいます。

複数ある不安感のそれぞれの事象(=恐怖)が病的であるのではなく、病的なのは全体の中核にある不安感そのものであるからでしょう。

脳に分割して格納されているそれぞれの事象(恐怖感)はどれもいくつにも分離独立して存在します。

脳の観察者は、臨床医であっても、恐怖の各要素が、脳内に別々に、分かれて存在する事を直観的に確認出来る筈はありません。まして複雑な⑳神経回路網内に、均一ではなく分散して存在するかもしれない情報な訳ですから、純粋な理論的思考と、わずかな臨床的試行錯誤に頼るしかありません。

『この病気が悪くなるかと思うと不安です。』

これは以下の2つの要素から成り立ちます

1=> この病気が悪くなることが(怖い)心配です。

2=> 病気が悪くなると無収入になると思うと生活が出来るか不安です。

1が先行し(原因)・2が続きます(結果)。1と2とで有効な薬が異なります。

不安感だけが突然起こり他は全く静かであるという事は起こりません。

不安感の形成には理由(原因))が必要です。当然その不安感の理由(原因)は時間的にその不安感より前にあります。

不安感とは未来を予測して起こる脳の反応で、過ぎてしまった事に不安感を感じたりはしません(記憶以外)。

不安感自体は以前の事を後悔するものではありません。以前の事(現実の記憶)を後悔してさらにそれを基に未来の事を予測して不安感を感じることは有ります。

後悔は過去の事実を現実として、あるいはそれ以後のものとして現在、認識することです。不安感に発展する原因になり得ます。

また、雇用を失う事に恐れを現在抱いている労働者は、もし将来職を失ったら現在の豊かな生活が継続できるかどうか不安に感じます。

前者は原因(=恐怖感)、後者は原因に引き続いて起こる良くない予想(=不安感)となります。

恐怖感は不安感に先行するというモデルが成立します。

「恐怖感」と「不安感」とは、概念上では厳密に区別できます。

「不安感」は「恐怖感」に引き続いて、ある条件が揃った時に徐々に、時に急速に展開します。

将来の「不安感」へ展開する起点となる「恐怖(感)」とは、根拠のある事実や、将来実現すると確信するに値する現時点での予想・予感・想定等の思考そのものです。

理性と感性のどちらかもしくは両方が動きます。

「恐怖感」や「恐怖感の内容」の意識化・言語化による顕在化の程度や有無は問題ではありません。

いずれにせよ各段階での脳内の変化は微細であっても当然起きるわけです。

当然脳内で起きている神経伝達物質の変動も各段階によって同じわけではありません。

各段階に影響を与えうる治療薬や作用薬も各段階で変わる筈です。

例えばパニック障害では不安感は恐怖感と共に起こりますが(恐怖感が先行します)、恐怖感にはドーパミン作動薬を、不安感にはSSRI等の抗うつ薬を同時に投与します。( 時に抗不安薬も使用 )

「記憶としての恐怖」以外の恐怖は基本的には連続して不安感の起点になり得ます。

「恐怖感」を持った個体の環境の諸条件の変化に伴って「記憶としての恐怖感」から不安感の内容が想起され「不安感」が(突然)展開されることがあります。

この場合にも、「不安感」と「恐怖感」は別の感情として区別されます。

「恐怖感」は主にすでに終わった事の結果(過去の事)に対する感情です。

現在進行中の事象に関しては、その内容によっては恐怖感と不安感を同時に別々に感じる事もあるでしょう。

現在の事には心配や恐怖感を感じ、続いて不安感へと展開されます。(※いくつかの恐怖感と不安感のセットが同時進行することが不安感と恐怖感の区別をわかりにくく複雑化します)

恐怖感の脳内基盤、 不安感の脳内基盤は、それぞれ同一時刻に同一脳内で独立して別々に存在し働くことがあると思います。

ですからヒトは慣れれば現在同時進行中の不安感と恐怖感を区別できることもあるはずです。

恐怖感は過去の変更する事の出来ない事実に関する感情で、不安感はもしかしたら(多分)これから何か悪いことが起きる(かもしれない)という将来の懸念に関する感情と理解できます。

様々な強さの恐怖感(心配・こわさ恐怖・恐怖感)が発生した時に将来恐怖が現実化する事態を予想し、多くは具体性を帯びた不安感に襲われるのだと考えます。

さらに不安感が具体性(恐怖感)を離れて著しく強くなるように見えることもあります。

これは

不安感としての感覚だけが肥大したものであり、回復過程では再度具体性が戻るため、具体性(恐怖感)は不安感の強さに圧倒されマスクされているのだと思います。

パニック障害について考えてみます。

予期不安は不安感と近い時間帯に起きると予期不安部分に対する薬物の効果と、後半の不安感部分に対する薬物の効果とは区別しにくいと思います。しかし予期不安の部分(先行する体験や記憶や緊張感)はそれに続く未来の具体性(例えば解雇)を帯びた不安感(つらい事の予見)とは区別されるので “ 現在以前(過去)の事象”となり、時間を判断の基準とした場合には先行する感覚は恐怖感に属するものとなります。

上記 “ 現在 ”とは感覚が恐怖感から不安感へと移行(変容)する境界の時刻そのものです。

予期不安の前半部分の感覚は、恐怖感として、時に急速に増幅して後半部分の不安感へと変容し展開します。恐怖感と不安感が連動している以上、下記[Ⅰ]ではなく[Ⅱ]となります。

[Ⅰ][パニック発作]=[ 予期不安部分 ]+[パニック発作の後半の不安部分]

[Ⅱ][パニック発作]=[恐怖感の体験・記憶]+[パニック発作の後半の不安部分]

患者・医師とも両者(予期不安と通常の不安感)を感覚的に区別しておりそれぞれ脳内では別の事が起こっているはずです。

「パニック発作の前半部分」と「予期不安の後半部分」とは治療的にも区別されるはずです。

予期不安の恐怖感が言語化されない事が多いので予期不安の構造を考えると明確な区別はしにくいのかもしれません。

前半部分は恐怖感に抑制的に作用していると考えられるブレクスピプラゾール等、後半部分は抗不安効果薬(SSRI等の抗うつ薬・抗不安薬)で行います。

ここでも恐怖感が不安感に先行します。

わずかな時間差で、時にほぼ同時に症状が出現しますので、多くは同時に使用することになります。短期的・長期的にとても効果があります。

(ブレクスピプラゾール)は恐怖感を抑制し、さらに恐怖感を抑制することが、同時に不安感をも抑制します(波及効果)。

ブレクスピプラゾールは海外においてはPTSDの治験が行われています。(以後同様です)

セロトニン作動薬等は主に不安感を抑制します。

したがってともに不安感を抑制する結果となるので両者の効果は区別しにくいと思います。

患者さんが恐怖感をあまり気にしない事、恐怖の悪夢があってもあまり意識しないこと、しかし恐怖感や恐怖の悪夢から解放されると安堵する事などから恐怖感は非言語的または意識が及ばないところで作動することがあると考えると、予期不安の先行(恐怖)部分が抗恐怖薬による治療対象になりにくい事との整合性が良くなります。

恐怖感が不安感を直接的に支配することはありますが、逆に不安感が恐怖感を直接的に支配する事はありません。

しかし強い不安感が感覚ではなく(不安感という感覚を超えて)脳を広汎にまきこんで恐怖の体験となって恐怖感を形成するかもしれません。

恐怖感と不安感とを比べてみると、私の臨床経験からは、放置すると恐怖感は不安感よりはるかに解消されにくいと感じます。

恐怖感は30年以上の間潜伏して記憶として強固に生き残ることはよくあります。

記録された恐怖感は不安(感)とは異なり周囲の影響は受けにくいようです。

記憶の強さは時に変動し、時に消えたように思えても再度出現します。

不安感は現在以降未来の事への感情、恐怖感は過去の記憶(現在の事を含む)の事に対する感情とするなら不安感は消え易く、恐怖感(恐怖の悪夢の記憶)は消えにくいという事になります。

恐怖感と不安感の境界はおおむね識別可能ですが恐怖感と不安感が同時に成立する局面では識別しにくいので薬物の効果の差も不鮮明になります。確認しにくくなります。

生体の信号(恐怖感や不安感の情報)の処理については、生体脳のネットワークがより柔軟で精妙であるので、それにより境界が不鮮明な領域での情報処理が可能となっていると理解されます。

しかしそれにより恐怖感から不安感へのスムースな展開が可能となります。

両者(不安感と恐怖感)は近接領域では厳密に区別されない事にこそ意味があります。

記憶の

新生児は出生直後には外来の刺激(情報量)が少ないので、恐怖感も不安感もあまりないと考えて良いと思います。

または無視してもよいほど小さいととりあえず考えます。

恐怖感は環境刺激によってより多く形成されるという成人での経験則をあてはめます。

刺激がなければ何も起こりません。

不安感は何らかの先行する情報に対する未来への反応と考えます。したがって恐怖感と不安感とでは恐怖感が先行する事になります。(ほかの感覚を無視しての話になります。)

不安感発生のきっかけとなる先行情報(心配・こわさ・恐怖・恐怖感・緊張感など)が意識されるかどうかは別問題としてもローカルな不安感の神経回路が形成されると不安感だけが自生するようになるかもしれません。

不安感は、比較的表面化しやすいと思います。

➁恐怖感は隠蔽されている事がほとんどです。(蘇る記憶ですから消失しているのではなく” 隠蔽されている “という表現が適当です。)

不安感は恐怖感に比べて広がりやすいと考えます。

初発・初診の患者さんは不安感やイライラ、気力の低下やその他身体症状に目が向いていることが殆どで、不安感があります」と訴えます。

それに対して初めから恐怖感・恐怖の悪夢を恐怖感として口にする鬱状態の初診の患者さんは多くありません。(例えばパワハラがつらいと具体的事実として訴えます。「恐怖感があります」との訴えは少ないと思います。)

鬱状態の患者さんのうち多くの方では恐怖感が不安感を支配しているとの印象(前述)です。

支配とは強弱(量)の問題ではなく症状の構造としての支配・被支配(先行・後行)です。

恐怖感は多くの場合隠蔽されているので、恐怖の悪夢を道標にして恐怖感をもつ患者さんを探さなくてはなりません。(後述: 5C 恐怖の悪夢の検出の手順を参照してください)

今は、細部には捕らわれないようにします。

④特殊鬱状態の患者さんの場合、情報は概ね不安感を起点として鬱状態のうちで様々な不安の症状(イライラ 気力低下 焦燥感 涙もろさ 不眠 その他の諸症状)を訴えます。治療もそれに沿って行われます。

鬱状態の症状は当然の事ながら脳の機能的構造に基づいて発現します。

不安感が恐怖感に引き続いて展開されることはしばしばありますが、また恐怖感や不安感が独立して起こるように見えることがあります。

それでも多くは緩やかに連動しており全く独立しているというわけではなさそうです。

恐怖感から不安感への展開は細かい段階に分けた丁寧な観察でよくわかることがあり(14) (Fig2 M6 鬱状態成立の構造化モデル(基本形) を参照してください。)

恐怖感という先行の事象が明確にはならなくても不安が燃え広がる鬱状態の患者さんもおられますがあまり多くはありません。

恐怖感が不安感を支配するのであれば恐怖感が不安感を介して間接的にある種の鬱状態の発生を支配しているという構造を形成しているとも言えます。

睡眠さえ確保されていれば③一般鬱状態(仮称)にはブレクスピプラゾールが効果的ですが恐怖感だけでなく連鎖的に(ある程度の)不安感も抑制します(㉑波及効果)。

その時、ある良くない条件の下で恐怖感が不安感へと変容する時には大きく増幅されることがあります。

その落差が大きすぎるため心配・恐怖感等は意識されない事があります。

この場合強い不安感、イライラ等の症状に対して抗うつ薬(SSRI等)を投与しブレクスピプラゾールで増強療法を行いますが、すでに不安感が強くなっている状態では恐怖に対して投与されているブレクスピプラゾールでは十分な効果は期待できず抗うつ薬(SSRI等)が必須となります。

いったん燃え上がった火事は火種を消しても消えません。大量の水が必要となります。不安感・鬱状態を治療により除去し、その後、恐怖感を治療者や患者自身のコントロール下に置くとドーパミン作動性薬物投与により鬱状態の再発の可能性や頻度を下げられるかもしれません。

恐怖感は 服薬中もさらに不顕在化しますがシナプスを介しておこる脳疾患はシナプスの性質を備えていますので、いったん記憶されると忘れにくい(治りにくい)と思います。

記憶が忘れられるのに長い時間がかかるのと同様に,ある種の記憶である疾患の情報も忘れさられる(消え去る)ためには長い時間がかかります。

こう考えると“ 治る”との表現はそぐわないと思います。そのことも患者さんに丁寧に説明しています。

③一般鬱状態の治療では寛解後の長期的な再発抑制を考慮する必要がありますが。服薬が長引いても断薬前に人間関係を含む環境調整の完了が望ましいはずです。

人格の損傷が人生の早期に生じていると確認できる時は特に不安の調整・予防ではなく軽微な人格の損傷の修復を支える事を目的として、ブレクスピプラゾールの長期継続投与(修復完了後断薬)が望ましいはずです。

(頭痛)・肩凝り・眩暈・胃痛・吐き気・(下痢)・歯ぎしり・歯をくいしばる・息苦しい

上記鬱状態の構造に基づく鬱状態薬物治療の原則

※患者の不安定さが増幅している時の症状は優先的に除去する。

(動悸・イライラ・攻撃性・強い不眠・焦燥・カッとしやすい・強い不安など)

※治療中の薬剤投与量調節は随時行う事がある。

※解後 薬物の減量 増量と反対の順に原則 ゆっくりと十分な時間をかけておこなう.抗恐怖薬の減量は最後に行う。

少しでもその兆候があればそれらをすべて含みます。

ここでは連続した鬱状態について記載しますが不連続や途中から鬱状態にも当てはまります。

鬱状態は、早いものでは幼少期の鬱状態のごく初期、典型的なものとしてはときには何年にもわたる幼児の前での両親の口喧嘩による⑫人格の損傷等などから始まり、その後にも続くことがある鬱状態を指します。

程度によりますが、幼児期を起点として成人後の身体的・精神的負荷によって、時に断続的な恐怖の悪夢に発展することが頻繁にあります。

私のクリニックを訪れるのは早くて16歳ころです。

不登校やいわゆる一般鬱状態の患者さんが殆どですが、まず十分な睡眠と休養が(治療的に)確保できることを前提とし、また不安感の前提として、恐怖感(例えば⑩ 恐怖の前駆状態~恐怖感~恐怖の悪夢)の存在を確認し仮称:⑥抗恐怖薬(ブレクスビプラゾール)による薬物治療を開始します。

Fig2M6に示した通り恐怖感を止めることにより、恐怖感経由の不安感を止める事が出来ます。

しかしながら不安感を直接止める効果は強くありませんので必要な場合には速やかにSSRI類抗うつ薬や時に抗不安薬の併用により治療を進める必要があります。

⑥抗恐怖薬(ブレクスビプラゾール)により恐怖感経由の不安感を止める事が出来るので仮称:⑥抗恐怖薬(ブレクスビプラゾール)とSSRI類の抗うつ薬や抗不安薬の併用が有効であると考えられます。

但し仮称:⑥抗恐怖薬(ブレクスビプラゾール)の必要量は個人差が目立つ薬剤であり0.1㎎~2㎎の範囲細かく調整する必要があります。

短期的にも長期的にも併用は効果的です。

又強い不安感に先立って強い恐怖感を示す症例には並行投与すると良いと思います。

ドーパミン作動薬(ブレクスピプラゾール等)で恐怖感を抑制した上でセロトニン作動性のSSRI類の抗うつ薬等で不安感を抑制し、鬱状態全体の改善を期待するという2段階効果による鬱状態改善に対する(相性の良さ)は一般鬱状態の構造から容易に推定(説明)できます。

特にボルチオキセチンは多くの臨床医も指摘している通りブレクスピプラゾールとの相性の良さが際際立っています。

これはブレクスピプラゾールには、他の抗不安効果等を持つ抗うつ薬にみられる効果が強くは見られず、臨床的に、単剤使用の場合には、いわゆる抗うつ薬と効果の様態が異なる事から理解しやすいと思います。

鬱病による前頭前野への影響と、恐怖感による前頭前野への影響はそれぞれ異なるもので、前頭前野におけるボルチオキセチンの促進的効果と、同じく前頭前野におけるブレクスピプラゾールによる抑制からの回復の効果とが同方向的に作用していることによるものと考えるとわかりやすいと思います。

それにも拘わらず前述:鬱状態の構造が示す通り 恐怖―>不安 と作用が直列になる(重複しない)こともその理由かもしれません。

参考 前頭前野の機能低下

| 鬱病による低下 | 恐怖による低下 |

|---|---|

| 1:意欲低下 | 1:判断力低下 |

| 2:思考力低下 | 2:衝動的行動 |

| 3:ネガティブな思考 | 3:過覚醒 |

治療薬物の選択については必ず担当の医師にご相談をしてください。

当然 ”夢の内容“ の意味・解釈は過去に遡ってのみ成り立ちます。

長期にわたる1名の人の夢の観察からその人の性格傾向を知ることやさらにその先を窺うは出来るかもしれません。

同じヒトの臓器として腎との類似性についても考えてみました。

腎は主として尿を生成濃縮し、尿管からそれを排出する臓器です。

また尿酸を産生するのは尿生成の目的の一つです。

しかし生成したからと言ってさらに尿酸を何か別の目的に使おうという事ではありません。

尿酸を作ることは腎の目的の1つですが生体が腎に作らせる目的は尿酸の排出です。

臓器が何か(尿酸)を作ったり機能(排出)したりしてもそれが再生産の目的(主目的)というのには無理があります。

しかしながら尿酸を腎で排出できないのは困るので尿酸排出は腎の重要な機能の1つという事になります。

しかしそれとは別に尿(沈査)を分析する事によって極めて重要な生化学的な情報を得ることが可能です。

この分析は人によって人体の外部で行われます。腎自体の機能ではありません。腎の排出物を人間が分析するとわかることがあるという事です。

脳は主として情報を入力・加工処理・出力する臓器です。

夢を見る事も加工・処理の一部です。さらに夢は加工・処理はされますが出力はほとんどなされません。

脳の外部で処理されてわかるものは脳の機能ではなく残渣です。

夢を見ている時の脳の出力機能は寝言や筋緊張・体動等限定的です。

夢は脳の機能の結果であり、脳の内部で目的をもって何かを再生産しているとは考えにくいと思います。

夢に意味や目的や予知能力があるという希望的観測がある事は知っていますが現在はそのことを聡明されたといえる段階ではありません。

夢を構成する情報が、主として大脳皮質に存在し、深くない睡眠時にコントロールをある程度解かれ、その情報が自由な組み合わせにより様々な形の夢となることはあり得ます。

そのうちの幾つかが意味を持つように見える事はある一定、もしくは様々な確率である筈です。

また不眠が改善してゆく時には何日かかけて少しずつ夢が減少し、いずれ消失するといった現象も服薬下ではありますがしばしばみられます。

脳の日常の活動が夜間の夢の機能を代償できる可能性があります。

脳は代償の機能が大きいといわれます。

そのため脳全体の機能に占める夢の役割はかなり限定的だと考えられます。

もしかしたら脳活動の残渣かもしれない(残渣であっても)夢を分析し情報を得る事の可能性・価値を示唆している可能性は否定しません。

夢の内容のもととなる情報はほぼ皮質にある日常生活等の情報です。

そこには細かく分断されたり、統合されている夢の情報がある筈です。

それは尿と同様、再生産には使われていないと考えるのが現在では妥当だと考えています。

実験的に夢だけを単独で取り出す事はほぼ不可能に近いと思います。

ただ今回、“ 恐怖の悪夢 ”を切り出せたように、偶然出来た薬物により例えば REM睡眠をもっと急峻かつ選択的にブロックすることが可能となるかもしれません。

それまでは再生産とは言わない方が良い筈です。

日常の夢にも、構造はある筈であり夢の役割りについては、その立体的な構造の証明も必要です。

日常の夢についても、夢をひとまとめにしないで細かく分類したうえで検討できれば良いと思います。

又夢に関し尿のように分析の素材としては考えることは出来ますが心理学的意味についてはここでは論じません。

夢内容(病的な夢・つらい夢・恐怖の悪夢の一部例外的な物以外)はなんであれ、大脳生理学的には、夢の内容に(断片的ではなく)統合され、または構造化された特別な意味はなく、夢を見ること自体に意味があるという方が今のところ現実的です。、

恐怖の悪夢に関して言えば、悪夢を解釈してもその核となる記憶としての恐怖感は⑬キンドリング現象による記憶モデル・⑭刷り込み現象などと同様に柔軟ではない記憶(強制された記憶)と考えた方が良く、上書きや追加修正は出来ません。

恐怖の悪夢の本質が恐怖感そのものである以上ストーリーの解釈は恐怖感と切り離しておこなう事が出来ます

情報の減衰(忘却)も限定的です。

純粋な精神療法的アプローチについていえば、恐怖の悪夢の内容について、修正による治療の可能性は残るとしても、記憶となる恐怖感自体が残れば別の悪夢を見ることになり解決になりません。

恐怖感のある人はいろいろな事を恐怖に感じやすく、恐怖の悪夢についても同様な事が言えます。

恐怖の悪夢に限って言えば解釈の動機・内容・手段・結果は適正なものではあっても治療としての効率は良くないと推定できます。

恐怖の悪夢を薬剤投与により消すには2通りの機序あると考えられる事がが確認されているので、たとえ恐怖の悪夢が一時的に消失したとしてもその2通りのうちのどちらの効果で、もしくは両方の効果で消えたのか判別できない事になります。

悪夢を見ることはなくなっても困難な事が多く、2つの機序のどちらかで、または両方で出現したり消えたりするわけですから、悪夢の消失の機序は特定できないという問題もあります。

したがって効果は判別しにくいという事になります。

恐怖の悪夢のありそうな人(恐怖感がある人)に聞くとしばしば「4つとも全部あります」と笑顔で返ってきます。

恐怖の悪夢を検出した際に前述[ 1) ①~⑪の“恐怖の獲得の理由” ]と照合し、さらに恐怖の悪夢の保有者の診察の内容からその概略・詳細を知ることが出来ます。

恐怖の悪夢の内容が複数ある場合には恐怖感と恐怖の内容が1:1で対応するわけではないので、夢内容の同定は不可能です(特に重症者)。これらの多くは比較的少量の仮称抗恐怖薬ブレクスピプラゾールにて多くは4~5日のうちに焼失します(除重症例)

浅睡眠 深睡眠 でON―OFF の動作の見られることである程度まで説明がつきそうです。

恐怖の悪夢は見ないが浅眠の患者さんは、浅眠の時に夢を見ることは意識していますが概して夢の内容に無関心です。恐怖感が強い人はそうはゆきません。

つらいからです。

恐怖の悪夢を見ている本人は、恐怖の悪夢の内容は夢を見ているその瞬間は恐怖感に覆われているそうです。

それではっとして、又は叫んだり、うなったりして恐怖感により覚醒したり、隣に寝ている人に起こされたりします(典型例)。

恐怖の悪夢を見ている時は、“恐怖感” と “恐怖の内容” とが同時に存在して恐怖の悪夢が形成されますが、例えばその患者さんが睡眠中以外(覚醒時)に医師(私)と恐怖の悪夢について話している時には恐怖の悪夢の内容(ストーリー)だけがあって恐怖感がないことが普通であることから、脳内では、“恐怖感”と“恐怖の内容”は区別されていて(多分機能的に)独立して存在することがわかります。

次の夜にはそれがまた恐怖になります。

別々の時間帯に、脳内で、同一の内容(恐怖の夢の内容)に関して別の状況が見られます。別の状況とは下の2つです。

- 睡眠中は ①恐怖の悪夢の内容 +② 恐怖感(夜は恐怖の悪夢)

- 診察中は ①恐怖の悪夢の内容の話+② 笑顔 (楽しい会話 恐怖感はない)

そう考えると、やっと辻褄が会います。次のように考えないと説明がつかないという状況に追い込まれます。

[恐怖の悪夢]=[恐怖感]+[恐怖の悪夢の内容]となります。

恐怖の悪夢の消し方(治療)に下記の2通(AまたはB)りがあります.(併用も出来ます)

治療経験から両方で異なる作用機序を想定できます。

通常の適量の睡眠導入剤で止めた場合には恐怖の悪夢の構成要素の一つである恐怖感 は影響を受けません。恐怖の悪夢では、 “恐怖感” と “恐怖の悪夢の内容” とが同一脳内に(機能的に)別々に存在しており、その両方の情報が混然と複雑に、ある種の規則性のもとで処理されて 恐怖の悪夢 が形成されるわけですが、悪夢ではない日常の夢だけを見ているときに限って言えば恐怖の悪夢の恐怖感に相当する部分はありません。したがってそれぞれの夢(日常の夢・恐怖の悪夢)は仮称:⑥抗恐怖薬 (:ブレクスピプラゾール)に対する反応とそれ以外の 催眠系の薬物・抗不安効果を持つ薬物に対する反応が異なる筈です。事実そうなります。

例えばほぼ同時期(同一夜 同一時間帯前後)に恐怖の悪夢と日常夢を、時間をずらして両方見ている患者さんに対し仮称:⑥抗恐怖薬 (レクスピプラゾールを加えると恐怖の悪夢のみを消す事ができます。

催眠系の薬剤のみを適切に用いると日常夢のみを消すことが出来ます。

両者を適切に使うと適切な効果を意図的に作り出せます。

恐怖の悪夢に対しての治療は日本国内では効果効能以外の使用となります。(同時にうつ病の治療を兼ねます)

各患者さんに対して説明し同意を取得しています。

またこれは100%の治療効果を保証するものではありません。個人差もありそれぞれの担当医にご相談ください。

(この治療効果の成立症例は治療者によってのみ確認されます)

M13.結論 悪夢治療編 1:~10: を参照してください。

M14.Fig3 音響システムの音のON/OFF制御と恐怖の悪夢のON/OFF制御の類似点参照。

この薬剤に対する反応から悪夢発現の基本的な構造が推定できることになります。

悪夢のふるまいを包括的・統一的に説明できると思います。

当然ながら脳の中は見えないし、本格的な試行錯誤もしにくいのですが(仮称::⑥抗恐怖薬ブレクスピプラゾール)の薬物の使用経験からだけでいえば以下のようになります。

恐怖の悪夢の構成情報は[恐怖感のみの情報(=感覚)]と[内容の情報(どんな夢を見たかという内容)]の両方別々の⑳神経回路網の情報であり 両者が統合されて悪夢・恐怖夢を形成すると考えざるを得ません。

今日薬物による恐怖の悪夢の治療上必要な情報は悪夢を見ているという事実と その恐怖の悪夢の恐怖感の強度と、そして(⑥仮称:抗恐怖薬ブレクスピプラゾール)恐怖の悪夢の内容には具体的な関係はありません。

患者さんが、なぜ、どこで恐怖感を獲得したかがわかることがあります。

しかしそれは薬物による治療という観点からだけでいえば無関係であり、恐怖感があること、どの程度の恐怖感の強さかということだけが重要な情報と考えます。(ただし鬱状態全体の重症度は重要な参考情報です)

過去のいじめの内容を取り上げたとしても、薬物療法のみを行う場合、悪夢の薬物治療という観点だけからは重要な情報ではありません。

ただし、いじめの程度(恐怖感の強さや期間)は重要です。

重症例は抗悪夢薬に反応しない事が多いと思います。

未成年なら苛めの時期は無関係かもしれません。

新しくても古くても30年前の恐怖感であっても抗悪夢薬に対する感受性は衰えません。

(仮称:⑥抗恐怖薬ブレクスピプラゾール)で治療出来るし、その効果は服薬量で調整できます。

悪夢の原因となった幼児期の両親の不仲は、20~30年後の現在、不仲が解消されて平和な家庭であっても同様な治療が必要です(悪化時)。

その“恐怖感自体”が悪夢のストーリーと同じ脳内で別々に存在していると考えると、仮称:抗恐怖薬ブレクスピプラゾールで治療できるのは恐怖感のみであり、恐怖の悪夢の内容は治療することが出来ず、恐怖の悪夢の内容(ストーリー)は治療対象とはならない事になります。純粋に言語に限った精神療法的アプローチはもっぱら恐怖の悪夢の内容に対して行われ、恐怖感にはおこなわれない事になります。

その場合悪夢の内容は改善・変化しても恐怖感は消えない事になります。

少ないですがストーリーがなく恐怖感だけがある悪夢を訴える患者がいます。

「恐怖感」と「恐怖の内容」は、恐怖の悪夢の出現時の場面では一定の条件の下で連動しますが、恐怖の悪夢が出現していない場面ではそれぞれ脳内に独立して存在します。お互いに影響はしにくいと思います。

恐怖感の治療効果と 恐怖内容の治療効果は連動しません。

しかし恐怖感が消えると恐怖の夢の内容は脳内に残っているにも関わらず患者は恐怖の夢が消えたと感じることになります。そのため医師(私)に対し悪夢の内容を楽そうに話してくれるのだと思います。

恐怖感の動向を観察していると恐怖感(内容ではなく感情の部分)は複数(塊)存在しているとは考えにくいと思います。

一塊の⑳神経回路網を形成して脳内に機能的にまとまって存在するのではないでしょうか。数えられる形では存在しないと考えます。

しかしながら1人でいくつもの恐怖の要素(内容)を抱えている患者さんがいます。つまり恐怖感と恐怖の内容は1:1で結びついているものではなく、複数の恐怖の内容が一塊の恐怖感の神経回路網でまとめられているように見えます。

4大悪夢をランダムに(多くは日を違えて)1つずつ見る患者さんもいます。

複数夢を全く同時には見る人はいない様です。夢の中で夢を見たとの訴えはあります

。

心理療法士が言語的な治療によりアプローチした場合、言語による処理はパラレル処理ではなくシーケンシャル処理なので1度に複数の恐怖内容にアプローチできない事になります。

仮称:抗恐怖薬ブレクスピプラゾールによる薬物療法の場合にはいくつ恐怖の内容があっても、抗恐怖薬単剤継続投与により恐怖感の⑳神経回路網全体にアプローチできるという利点があることになります。

恐怖の悪夢が消えると目覚めがとても楽になったと、現在のところすべてが服薬容認派です。

恐怖の悪夢を消去するためには仮称抗恐怖薬ブレクスピプラゾールを適量投与する、または 睡眠の深さをコントロールする薬剤を適量投与する、のどちらか一方もしくは両方同時投与によって達成できます。

「複数の患者さんが自分の友人に伝えて勧めたところ、恐怖の悪夢を取る薬なんてあるの?!といった反応であった」そうです。

(主に適量を投与した場合)

下記の1: 2: 3: のそれぞれの場合における薬剤A 薬剤B の効果を示しました。

〇:効果あり(=消失)を示しました (典型的な場合を記載します)

- 1: 〇日常の夢だけが出現している状態で薬剤Aにより日常の夢が消失します。

- 2: 〇恐怖の悪夢だけが出現している状態で薬剤Bにより恐怖の悪夢が消失します。

- 3: 日常の夢と恐怖の悪夢がほぼ同時間帯に出現している状態の時は下記の通りです。

〇:A+Bにより3:の 時日常の夢と恐怖の悪夢が同時期にすべて消失しました。

〇:Aにより 3:の 時日常の夢のみが消失しました。

〇:B により 3:の 時恐怖の悪夢のみが消失しました。(意図的に操作可能)

- 3:の時、十二分なA:睡眠導入剤、鎮静系の精神安定剤などで悪夢が消失する事もある。

- 3:の時、悪夢が残る時には、B:抗悪夢剤で消去可能となり得る。

- 3:の時 睡眠導入剤、鎮静系の精神安定剤などで深睡眠の確保により仮称:⑥抗恐怖薬(ブロチゾラム)を使用することなく、日常の夢と恐怖の悪夢を同時に消去することが出来ることが時にあります。

- 3:の時 睡眠導入剤、鎮静系の精神安定剤などで仮称:⑥抗恐怖薬(ブレクスピプラゾール)を使わないで日常の夢のみを選択的に消去(恐怖の悪夢を消さずに残す)することが可能となる。

(様々なコントロールが可能である) - 3:の時 抗悪夢薬を使用して悪夢のみを選択的に止める(通常の夢を残す)事が可能となります。

※ これらの事から恐怖の悪夢を消去するには異なった2つの機序が存在すると考えられる。

Fig3 Mi4 音の制御と悪夢の制御を参照して下さい。

※かなり強い恐怖の悪夢は止まらない事もあるが、さらなる抗悪夢薬増量に反応して止まることもある。

(通常適量を投与した場合)

- 既存の記憶された恐怖感による恐怖の悪夢がある時、

仮称:⑥抗恐怖薬(ブレクスビプラゾール)恐怖の悪夢発現を治療出来る - 日常夢の場合は仮称:⑥抗恐怖薬(ブレクスビプラゾール)で止まらない。

- 日常夢は催眠系薬剤(抗悪夢薬なし)に反応して調整によりほぼ消去可能。

- 恐怖の悪夢は催眠系の薬剤では通常量では止まらない。十二分な量でとまることがある。

- 恐怖の悪夢は仮称:⑥抗恐怖薬(ブレクスビプラゾール)で通常止まる。(重症例は止まらない)

- 日常夢と悪夢がほぼ同時に存在する睡眠(同一夜・同一時間帯前後の睡眠)では、通常量の睡眠系薬剤のみの投与では日常夢だけが消失する。

通常量の抗悪夢薬のみの投与では悪夢だけが消失する。 - 充分量を超える催眠系薬剤のみ(仮称:⑥抗恐怖薬(ブレクスビプラゾール)以外)を投与して深い睡眠に導くと日常夢と悪夢はともに消失する。

- 5~7は状況により起こらない事も時にある。

- 日常夢と悪夢は、脳内で同格な機能として存在するのではなくそれぞれが脳内の別々の形態学的構造物に基づいた立体的な機能構造の体系を形成しておりそれに基づいて出現すると推定される。

- 恐怖の悪夢と日常夢は、異なった薬物によりそれぞれ独立してコントロールされる。

音響システム (消音)

オーディオシステム(出力)

音源・アンプ(増幅器)

スピーカーより構成される

音源:CD のピックアップ

電源:増幅器(オーディオアンプ)

スピーカー

2:アンプの増幅機能を止める

3:スピーカーを切断する・止める

恐怖の悪夢の消すシステム

悪夢の生成システム

恐怖感・扁桃体(神経回路網)

上行網様体賦活系大脳皮質より構成

恐怖感(扁桃体・神経回路網)

覚醒状態:上行網様体賦活系

大脳皮質

1:恐怖の神経回路網を抑制 ブレクスビプラゾール

2:上行網様体賦活系強抑制

3:大脳皮質過覚醒・超低覚醒状態に導く

4:十二分な深睡眠(催眠系薬剤など)

精神医学講座

大統領-ウィリアム・サーガント、M.A.、F.R.C.P.、D.P.M.

[1957年1月8日]

機械としての脳

W.グレイウォルター、MA、Sc.D.著

バーデン神経学研究所、ステープルトン、ブリストル

| 名前 | 心のクリニック新横浜 |

| 住所 | 〒 222 0033 |

| 電話番号 | 090 0000 0000 |

| 性別 | 男性 |

| 生年月日 | 2000/01/01 (33歳) |

| 服用中の薬 | xxxxx |

| アレルギー | なし |

| 妊娠・授乳 | |

| 心のクリニック新横浜をどちらでお知りになりましたか? | Web (0000) |

| 来院の目的・希望について教えて下さい | 服薬治療を希望する |

| ご職業・出身・教育歴・ご家族について | |

| 生育歴/生活環境についてお伺いします | 両親・祖父母の不仲 いじめ パワハラ 虐待 仕事の量 仕事の質 仕事場の人間関係 |

| 睡眠編:入眠時刻 | 23:00 |

| 「朝」 最後に起きる時刻 | 06:30 |

| 合計睡眠時間/日(概算) | 07:30 |

| 睡眠の状態 | 浅眠 熟眠 |

| 中途・早朝覚醒の回数(無は 0) | 2~3 |

| その他 睡眠で気になる事がありますか | 夢が多い 寝つきが悪い |

| あなたにとって怖い事とは何ですか? | 上司に怒られる事 人に嫌われる事 |

| 症状編:心配・恐怖・こわさ・緊張感等を下記より選んでください |

人一倍 いろいろ心配性である ○ 人一倍 いろいろ怖がりである ○ 人一倍 考え込んで落ち込み易い ○ 人一倍 後悔する方だ ○ 人より自己嫌悪に陥りやすい ○ 人との対面での対話が苦手である ○ 脅威となる上司・同僚がいる ○ 昔の不安等の再発を恐れている ○ 緊張感がとてもつよい ○ 満員電車・飛行機が苦手である ○ 自分は優し過ぎると思う ○ 最近罪悪感が増えた ✕ 明確な理由のある不安がある ✕ |

| 症状編:不安の内容を選んでください |

曖昧で漠とした不安がある ○ 不安をもたらす恐怖感がある ✕ |

| 症状編:鬱状態について選んでください 低エネルギー状態 |

最近楽しめない・元気がない ○ 悲観的思考におちいりやすい ○ 涙が頻繁に出るようになった ○ 悲哀感を感じることがしばしばある ○ 気力・集中力の低下がみられる ○ |

| 症状編:不安定な(高)エネルギーの放出 |

イライラ・ムッとする ○ 焦燥感を感じるようになった ✕ カッとしやすくなった(攻撃性) ✕ その他の辛い事があればお書きください なし |

| その他の身体症状があればお書きください | 胃痛 吐気 眩暈 頭痛 肩凝り 歯ぎしり 息苦しい のどが詰まる |

| 今回の症状の経過を初めからお書き下さい | |

| 症状編:恐怖夢に付いて |

恐怖の悪夢を見たことがある ○ 誰かに殺されそうになる夢 ○ 誰かに追われる夢 ○ 誰かに高い所から突き落とされる夢・落ちる夢 ○ 誰かが自分の部屋に侵入する夢(鍵・ベランダ) ○ その他 恐怖感を伴う夢 ○ 初めての悪夢を見たのは?幼少 小中 その後 ○ 最近も悪夢を見ていますか? ○ |

| 嗜好品についてお尋ねします | アルコール 頻度 0 日/週 1日量 |

| 上記以外の飲酒癖や飲酒歴についてお書きください | |

| 心療内科等受診歴(ないときは「なし」とお答えください) |

- 1:不安感の発生には必ず原因があり、意識化・言語化されやすい。

- 2:不安感は様々な種類・量の恐怖感(緊張感を含む)・恐怖の悪夢によって誘起されるが、恐怖感等は意識化・言語化されない事も多い。

- 3:不安感が強い時には、レキサルティで恐怖感等を止めるだけでは不安感が止まらない事もある。

- 4:不安感が止まらない(と予想される)時にはセロトニン作動性の薬物(SSRI等抗うつ薬・抗不安薬)の積極的な併用が必須である。

- 5:不安感の改善後は充分に両者を継続投与し最後は仮称:⑥抗恐怖薬(ブレクスビプラゾール)を充分な期間継続投与する。

- 6:原因となっていた未解決の人間関係(幼児期の問題も)を含む。

現在・過去の環境の諸問題の解決を(恐怖の準備状態~恐怖感などの原因)十分な時間をかけて解決をはかったのちブレクスピプラゾールを漸減・中止する。ただしこれは完全である必要はない。

当ブログで提供される情報は、筆者個人の鬱状態全般に関する情報の提供を目的としたものであり、個別の診断や治療、医師による医療行為の代わりとなるものではありません。

ご自身の症状や治療については、医師以外の方は必ず専門の医師の指示に従ってください。

なお不明点については直接筆者へお問合せいただく事が可能です。

kkrcnc@outlook.com

鬱状態を示す疾患の共通の部分についての概念です。時間の経過とともに始まりから明確な鬱状態まで時間の経過とともに構造的に形成されます。

観察によると恐怖感は不安感と区別されて使われていないからかもしれません。

不安感という言葉の中に恐怖感が含まれている事が多いと思います。

それでも恐怖感に気づいていない(隠蔽された恐怖感)患者さんが多数存在します。

誰にでもある不安とはよく耳にする表現ですが誰にでもある恐怖は聞きなれない言葉です。

(恐怖の前駆状態~恐怖感~緊張感~不安感~など:顕在化していないものも総て含む。)

もちろん移行形もありますがそれほど多くはありません。

これを便宜上仮称:抗恐怖薬または仮称:抗悪夢薬と称して区別します。

但しすべての恐怖に効果がある訳ではなく、また重症例には効果がない事もあります。

副作用等については 使用薬剤 の項 ブレクスビプラゾールを参考にしてください。

もともと人格の構成要素は変動する量です。その構成要素として書き出したものが本文に記載されています。

もともと人格の構成要素は無数にあり、その強さにより意識される時、意識されない時があります。

もともとは脳内ではアナログ量として存在します。

今回は鬱状態についての記述が目的ですので、本文ではネガティブな要素のみを書き出しましたが、同数のポジティブな要素も存在します。

それぞれが病的であるとは限りません。

しかし限局性恐怖症・広場恐怖・社交恐怖などと比較して、日常生活の中に溶け込んでいます。

ありふれた恐怖、意識できない恐怖といえます。

これを一般恐怖として区別します。

意識化されている、または顕在化されているか否かを問わない。本文には人格の構成要素として多数の状態を示してあります。

各要素の方向と強さは状況・時間によって変動し流動的でり、その総和がその時点での人格の状態となります。

患者さんは、なんにでも恐怖感を感じるようになると表現することがあります。

人格の問題ではありますが基本的にはPTSD や人格障害と共通しています。

しかしながらここで扱う人格は全2者とは区別して治療すべきであると考えます。

脳の可塑性の研究に応用された。てんかんの研究のみならず記憶や学習といった脳の機能を理解するためのモデルにもなりました。

ドーパミンの過剰が想定されるときに使用します。セロトニン受容体にも部分的に結合します。

幻覚 妄想 恐怖感等を軽減します。

副作用は一般名:ブレクスピプラゾールを参照して下さい。

鬱状態 鬱病 不安感脅迫性障害等に投与します。

副作用は一般名:ボルチオキセチンを参照して下さい。

(恐怖と身体症状の経過)

吐き気・胃痛・胃部不快・眩暈・のどに詰まる感じ・息苦しさ・下痢 ・頭痛・肩凝り・動悸

その時に、脈を下げるために使う事があります。ただし副作用に十分注意する必要が有ります。

必ず担当の医師にご相談下さい。

その他運動 学習 思考などや体性感覚などについても並列処理が可能と考えられています。

こう恐怖薬で恐怖感をブロックすると恐怖感化や不安感への展開を(部分的に)抑制することができると考えられ、恐怖薬が不安に対して直接的に効果はないが抗不安効果に波及すると考えています。

頭痛や下痢、胃痛など他の病態でも出現することもあります。

例)頭痛・肩凝り・胃痛・胃部不快・吐き気・息苦しさ・喉の奥の詰まり・歯軋り・歯の食いしばり・目眩

全体の状態にもよりますが、抗恐怖薬 などにより広範に消失することが有ります。

漢方薬やエチゾラム鐙緊張感に有効な薬物が用いられることもあります

- 恐怖の悪夢

- 不快で嫌悪する夢のうち明らかな恐怖感を伴うもの。

- 鬱状態の分類1(一般鬱と特殊鬱)

-

1:仮称 ③一般鬱状態

すべての年代における鬱状態の総称。不顕在化のものも含む。

通常の臨床レベルで顕在化している鬱状態

- 鬱状態の分類2(恐 怖と非恐怖)

-

1:仮称 恐 怖

⑨特殊恐怖症

⑧一般恐怖症

恐怖の前駆状態~前駆症状

㉑身体の恐怖

⑱一般恐怖の身体症状(恐怖経由の過緊張)2:仮称 非恐怖(不安感等) エネルギーの向きと強度による分類低エネルギーの鬱状態

楽しくない 気力が出ない

高エネルギーの鬱状態

内向き:自責的 悲哀

外向き:イライラ・カッとする 焦燥感

内外分類困難 :不安感 - 薬物療法を前提とした分類

-

対処方法を示す文章ではなく、これを理解すると自然と解が見える事を目的とする。

仮称:⑥抗悪夢薬 または仮称:抗恐怖薬 または仮称:人間関係調整薬

今回は仮称:抗恐怖薬ブレクスビプラゾールを用いて抑うつ状態の治療として行いました。現在は一般的な呼称ではありませんが、少量の服用で恐怖感を除去することにより、恐怖の悪夢を止めるという特性があります。

本研究は恐怖の悪夢を含む鬱状態の構造を明らかにすることを目的にしていますが鬱病を始め多くの疾患の鬱状態の部分にも広く当てはまると考えています。

止める事の出来る恐怖感には限度がありますが選択的な効果のある薬物です。

また人格を構成する要素としての恐怖の前駆状態~前駆症状の各要素を極少量で抑制することが出来るため人間関係調整薬としての利用が有効です。

薬物治療を想定した統一的理解

- 鬱状態の形成は、早い個体では人生のごく初期(2~3歳)から始まります。

両親からの心的損傷(夫婦喧嘩(長期の口喧嘩の繰返し)、虐待や幼稚園での虐めや喧嘩などが誘因になります。人見知りなども見られます。 - 小・中・高でのいじめ。大学生での人間関係のトラブル。社会人になっての、人間関係の軋轢。力関係の処理。

- 無数の⑦人格の構成要素には。それぞれにポジティブとネガティブな面があります。ネガティブなものは恐怖感に代表される感情の表現型です。

- 恐怖感は人格の損傷によりさらに加速します。深いものは。時に悪夢を形成し。長く鮮明に記憶される事があります。(恐怖の悪夢)

- 恐怖感は不安感の原因となります。恐怖感が発展しその後不安感となります。

- 不安感が持続すると鬱状態に発展します。

- こうして完成した鬱状態は多くのケースで様々で複雑なプロセスを経て鬱病 その他の病態を形成すると考えると整合します。

- 詳細は本文をお読みいただければと思います。

- ブレクスビプラゾールの主な効果と作用機序

-

抑うつ気分の軽減 意欲・興味の回復 不安や焦燥感の緩和 睡眠障害の改善

適用される主な疾患うつ病・うつ状態:: 増強療法として、抗うつ薬と併用されます。

特記すべき特徴:抗鬱効果を期待して服用した時に、鬱状態の改善とともに恐怖感も改善することがあります。

この時には恐怖感を伴う不快な夢も消失することになります。そのため本文中では“抗恐怖薬” または“抗悪夢薬”と表記することがあります。

服用は医師の指示に従ってください。

又鬱状態で軽微な恐怖感を認め人間関係の調整に補助的に資することがあります。

“人間関係調整薬”と呼ぶことがあります。いずれも鬱状態の増強療法との位置づけとなります。主な副作用アカシジア: じっとしていられない、不眠 頭痛 振戦(ふるえ) 体重増加 吐き気 その他、まれに以下のような重大な副作用も報告されています。

悪性症候群: 高熱、体のこわばり、意識障害など遅発性ジスキネジア: 舌の不随意運動、口をモグモグさせるなど高血糖・糖尿病の悪化: 口の渇き、多飲、多尿、頻尿など

横紋筋融解症: 筋肉の痛み、脱力感、尿の色の変化など

痙攣

これらの症状に気づいた場合は、速やかに医師に相談することが重要です。

注意点

服用開始後、効果があらわれるまでに時間がかかる場合があります(数日から数週間)。

服用中は、眠気やめまいなどが起こることがあるため、自動車の運転や危険を伴う機械の操作は避けるようにしてください。

糖尿病やその既往歴がある方、高齢者の方などは、特に注意が必要です。

妊娠中や授乳中の方は、服用前に必ず医師に相談してください。

ご自身の症状や体質に合わせた適切な治療を受けるためにも、ブレクスビプラゾールについてご不明な点があれば、必ず医師や薬剤師に相談してください。

- ボルチオキセチンの主な効果と作用機序

-

うつ病・うつ状態の治療に用いられる新しいタイプの抗うつ薬です

ボルチオキセチンの作用機序と特徴セロトニン再取り込み阻害作用(SSRIと同様の作用): 脳内のセロトニン濃度を高め、気分の安定や抑うつ症状の改善に寄与します。

セロトニン受容体調節作用: これがボルチオキセチンの大きな特徴です。

5-HT1A受容体のアゴニスト作用: 神経伝達を促進し、抗うつ効果を高めます。

5-HT3、5-HT7受容体のアンタゴニスト作用: これらの受容体を阻害することで、不安や睡眠障害の改善、消化器系の副作用(吐き気など)の軽減に繋がると考えられています。効果と適用疾患ボルチオキセチンが適用されるのはうつ病・うつ状態です。

抑うつ気分の改善 興味・喜びの喪失の軽減 不安症状の軽減。

認知機能の向上(うつ病に伴う集中力や記憶力の低下の改善)。

感情の平板化(感情が乏しくなる症状)の改善。主な副作用悪心(吐き気):比較的多い副作用ですが、服用初期に多く、通常は数日で慣れてきます。 傾眠(眠気) 頭痛 めまい 下痢 便秘

重大な副作用セロトニン症候群:不安、焦燥、興奮、発汗、発熱、手の震えなどが急激に現れる状態。

• 痙攣

• 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH):意識障害や痙攣などが現れることがあります。特に高齢者や肝機能障害のある方で注意が必要です。

これらの症状に気づいた場合は、すぐに医師に相談してください。他の抗うつ薬との比較• 認知機能への改善効果: うつ病に伴う認知機能の低下に効果が期待できる点が、他の抗うつ薬との大きな違いとされています。

- クエチアピンフマル酸塩

-

脳内の神経伝達物質であるドパミンやセロトニンなど、様々な受容体に作用することで効果を発揮します。

適用される主な疾患用法・用量 疾患や患者さんの状態によって異なります。

主な副作用眠気(傾眠): めまい・立ちくらみ(起立性低血圧): 口渇(口の渇き) 便秘

悪性症候群: 高熱、筋肉のこわばり、発汗、頻脈、意識障害などが急激に現れる、命に関わる可能性のある重篤な副作用です。

高血糖・糖尿病の悪化: 口の渇き、多飲、多尿、頻尿などの症状に注意が必要です。糖尿病の既往がある方や、家族歴がある方は特に注意が必要です。

低血糖: 脱力感、倦怠感、冷汗、振戦、意識障害などが起こることがあります。

遅発性ジスキネジア: 口の周りの不随意運動(舌を勝手に動かす、口をもぐもぐさせるなど)が長期服用で現れることがあります。

痙攣

横紋筋融解症: 筋肉の痛み、脱力感、尿の色が赤褐色になるなどの症状。

気づいた場合は、すぐに医師に相談してください。

- ブロチゾラム

-

ブロチゾラムは、広く知られている睡眠導入剤です。ベンゾジアゼピン系に分類される薬で、主に不眠症の治療や麻酔前投薬に用いられます。

ブロチゾラムの作用•催眠作用: 寝つきを良くし、深い眠りを促します。

•抗不安作用: 不安や緊張を和らげます。

•鎮静作用: 精神的な興奮を鎮めます。

•筋弛緩作用: 筋肉の緊張を和らげます。

•抗痙攣作用: 痙攣を抑える作用もあります。

ブロチゾラムは、これらの作用をバランス良く持ち、特に「短時間作用型」に分類されるため、比較的早く効果が現れ、持続時間が短いのが特徴です。

そのため、寝つきが悪い「入眠障害」だけでなく、夜中に目が覚めてしまう「中途覚醒」や、朝早く目が覚めてしまう「早朝覚醒」にも効果が期待できます。

必ず医師の指示に従う必要があります。主な副作用ブロゾラムは効果が高い一方で、以下のような副作用にも注意が必要です。

残眠感・眠気:ふらつき:頭重感、めまい、頭痛、口渇、吐き気、食欲不振、下痢、便秘 倦怠感重大な副作用重大な副作用として、まれに以下の症状が報告されています。

一過性前向性健忘、もうろう状態: 依存性: 呼吸抑制: 肝機能障害、黄疸: 自動車の運転など: 高齢者: 服用できない人: 妊娠中・授乳中: ブロゾラムは、不眠に悩む方にとって有効な薬ですが、その使用には医師の適切な診断と指示が不可欠です。

ご自身の状態に合わせて、正しく服用することが重要です。

**選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)**という種類の薬に分類

- セルトラリン

-

セルトラリンの作用機序

セルトラリン 脳内の神経伝達物質であるセロトニンの働きを調整することで効果を発揮します。

-

期待される効果と適用される主な疾患

うつ病・うつ状態: パニック障害: 強迫性障害 外傷後ストレス障害(PTSD) -

用法・用量

一般的な用法・用量は以下の通りです。

•うつ病・うつ状態: ・パニック障害 25mgを1日1回から開始

•100㎎まで増量できる。

必ず医師の指示に従って服用してください。

主な副作用•悪心(吐き気): 傾眠(眠気):口内乾燥 便秘 頭痛 めまい

•性機能障害 不眠重大な副作用セロトニン症候群: 不安、焦燥、興奮、発汗、発熱、手の震えなどが急激に現れる状態。重篤な場合は命に関わることもあります。

•悪性症候群: 高熱、筋肉のこわばり、発汗、意識障害などが急激に現れる。

•痙攣

•抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH):意識障害やけいれん

•肝機能障 重篤な皮膚障害これらの症状に気づいた場合は、速やかに医師に連絡してください。 ※全ての薬物の選択につきましては必ず医師にご相談ください。

-

期待される効果と適用される主な疾患

添付文書集

-

レキサルティOD錠 0.5㎎錠 1㎎錠 2㎎錠

https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/1179058F3023_1_05/?view=frame&style=XML&lang=ja -

トリンテリックス 10㎎錠 20㎎錠

https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/1179060F1028_1_06/?view=frame&style=XML&lang=ja -

クエチアピン錠 12.5㎎錠 25㎎錠

https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/1179042F1194_1_08/?view=frame&style=XML&lang=ja -

ブロチゾラムOD錠 0.25㎎

https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/1179042F1194_1_08/?view=frame&style=XML&lang=ja